“HE DESEADO COMER LA PASCUA CON VOSOTROS…” (II): Lunes: la purificación del templo

No podemos sino especular sobre los sentimientos que debieron apoderarse de los discípulos de Jesús durante la noche del domingo al lunes. Lo sucedido en las últimas horas debió excitar enormemente su imaginación y, ciertamente, no era para menos. Su maestro había sido objeto de un recibimiento verdaderamente multitudinario. No sólo eso. Lo habían aclamado como mesías y, a diferencia de lo sucedido en los meses anteriores, Jesús no sólo no se había distanciado de aquella afirmación sino que la había respaldado públicamente. ¿Cabía la posibilidad de que, finalmente, actuara como el mesías que llevaban esperando años? Lo que sucedió en las primeras horas del lunes seguramente les llevó a concebir esperanzas en ese sentido.

A la mañana siguiente salieron de Betania y se encaminaron hacia Jerusalén. La fuente lucana ha descrito lo que sucedió al llegar a la Ciudad Santa:

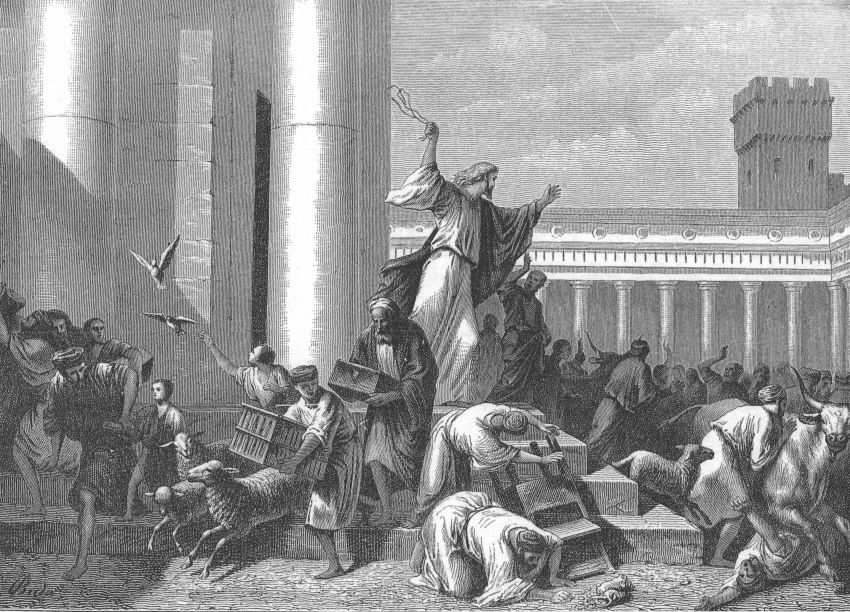

Y, al entrar en el templo, comenzó a expulsar a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones.

(Lucas 19, 45-46)

La acción de Jesús ponía el dedo en la llaga de una de las corruptelas más espantosas que asolaban el Templo de Jerusalén y, al hacerlo, por enésima vez se colocaba en la línea de los profetas de Israel como Jeremías al que había citado textualmente (Jeremías 7, 11) o Ezequiel (Ezequiel 10). La Torah establecía que los sacrificios ofrecidos a Dios debían realizarse con animales sin mancha ni defecto. Sin duda, se trataba de una disposición lógica que cuenta con paralelos en otras religiones ya que, a fin de cuentas, ¿cómo se iba a ofrecer a Dios algo que resultara mezquino, enfermo o impuro? Sin embargo, un sector de los sacerdotes – especialmente las familias relacionadas con el sumo sacerdocio – había logrado convertir aquel precepto en fuente de ingresos. Por sistema, rechazaban muchos de los animales que traía el pueblo y éste, deseoso de cumplir los preceptos de la Torah, al fin y a la postre, acababa comprando a precios exorbitantes los que les vendían los sacerdotes. Se trataba de un comportamiento abusivo, pero, lamentablemente, no era el único. Por si fuera poco, además la transacción debía realizarse en moneda que no llevara representación humana alguna conforme al mandamiento de la Torah que prohibe la realización de imágenes y su culto (Éxodo 20, 4 ss). También de ese requisito se ocupaban cambistas a las órdenes de los sumos sacerdotes cobrando comisiones que, como suele suceder con todos los monopolios, resultaban injustas y prohibitivas. Como colofón final a aquella cadena de extorsiones, los negocios de cambio y compraventa tenían lugar en el patio destinado a los gentiles. Así, la única parte del Templo en que los no-judíos podían adorar al único Dios verdadero se veía convertida en un lugar ruidoso en el que se mezclaban los sonidos de las bestias con el entrechocar de los pesos y las medidas, y los gritos y discusiones de las personas. El Templo, por definición, debía ser un lugar para aproximarse a Dios, para acercarse a El, para orar. ¿Quién podía negar que había perdido, siquiera en parte, esa función y que se había convertido en una verdadera guarida de ladrones?

Pero no se trataba únicamente de que Jesús hubiera realizado una acción justa. En realidad, aquel comportamiento encerraba tal cúmulo de significados que debió provocar una enorme reacción en la gente que lo contempló. De entrada, sólo Dios o Su mesías estaban legitimados para actuar de aquella manera que chocaba frontalmente con las acciones del sumo sacerdote. O Jesús era un peligroso farsante, o un loco de atar... o el mesías. Pero es que además, al explicar su acción ante los que habían protestado, había citado un pasaje del profeta Jeremías (7, 11). Ciertamente, el texto venía como anillo al dedo, pero, por añadidura, tenía trágicas reminiscencias, las de un Templo que había existido en Jerusalén casi seis siglos atrás y que había sido arrasado por los babilonios en castigo por la impiedad del reino de Judá. Por último, Jesús había puesto de manifiesto con sus acciones que Dios se preocupaba por los no-judíos, precisamente los que estaban obligados a permanecer en aquella parte del Templo contaminada por la codicia del clero.

Aquel lunes, muy pocos debieron captar el verdadero sentido de lo que Jesús había llevado a cabo en el Templo. Muy posiblemente, sí fue ése el caso de unos griegos que intentaron acercarse a Jesús conmovidos por la manera en que había dejado purificada la zona del Templo en la que podían adorar a Dios (Juan 12, 20 ss). La actitud de Jesús hacia los goyim es un aspecto que se ha pasado frecuentemente por alto quizá porque la mayoría de los que históricamente han dicho ser sus seguidores no son judíos desde el s. I. Lo cierto es que Jesús mantuvo una posición muy coherente. Por un lado, veía con horror a los que, como los fariseos, pretendían convertir a los goyim al judaísmo (Mateo 23, 15), pero, por otro, en su calidad de Siervo de YHVH, aceptaba su misión de enseñar a las naciones (Isaías 42, 1 ss). Precisamente por eso, Jesús podía dejar de manifiesto que había sido enviado a “las ovejas perdidas de la casa de Israel”, pero, a la vez, atender a una mujer gentil que había soclitado su ayuda para una hija enferma (Mateo 15, 21-28) y alabar la fe de un centurión romano de Capernaum (Mateo 8, 5-13; Lucas 7, 1-10). Ese rechazo a imponer el yugo de la Torah sobre los gentiles y, a la vez, la disposición a recibir a los que se acercaban con fe a él constituye un claro precedente de la actitud que luego seguiría el judeo-cristianismo y, por supuesto, Pablo de Tarso. Uno de los grandes dramas de la Historia posterior del cristianismo y del judaísmo ha sido, sin ningún género de dudas, el de no comprender ese aspecto de la enseñanza de Jesús, totalmente partidario de dar pleno cumplimiento a la Torah en Israel y decidido a que no se impusiera a los goyim.

Por lo que se refiere a la mayoría, interpretó la purificación del Templo de acuerdo con sus propios prejuicios. De entrada, al saber lo sucedido, el sumo sacerdote y otros individuos relacionados con el Templo se reafirmaron, de manera fácil de comprender, en la necesidad de matar a Jesús (Lucas 19, 47). Otros lo vieron como una señal de un pronto cambio de la situación política. Con toda seguridad, los nacionalistas judíos esperaron que Jesús aprovechara aquel episodio – cuyos últimos significados ni siquiera habrían considerado – para proclamarse como mesías y lanzarse a la conquista del poder en la Ciudad Santa. Intentos así se habían producido con anterioridad y volverían a repetirse durante la gran guerra contra Roma del 66-73 d. de C.. Posiblemente, los Doce ciertamente abrigaban esa misma esperanza. Como veremos, lo que más les inquietaba era si se hallaba cerca el tiempo del triunfo del mesías, ese momento en que recibirían poder sobre las doce tribus de Israel y disfrutarían de las bendiciones del Reino de Dios. Pero Jesús, de manera firme y sin concesiones, volvió a reafirmarse en su posición. Quedaba poco tiempo y su misión sólo se vería cumplida totalmente cuando, igual que si fuera un grano de trigo, muriera para luego dar fruto (Juan 12, 23-50). De hecho, cuando acabó el día, la Ciudad Santa seguía en manos del sumo sacerdote y Jesús regresó a Betania animando a los Doce a tener fe y a confiar en que Dios escucharía sus oraciones (Marcos 11, 19-26; Mateo 21, 19-22; Lucas 21, 37-38).

CONTINUARÁ

NOTA: A inicios del año que viene se publicará en Estados Unidos mi libro Más que un rabino. Es una extensísima biografía de Jesús – con seguridad más de cuatrocientas páginas – que espero que será de ayuda para todos aquellos que deseen conocer y profundizar en la vida y la enseñanza de Jesús. Por supuesto, será mucho más amplia que lo expuesto en esta serie. Seguiremos informando.