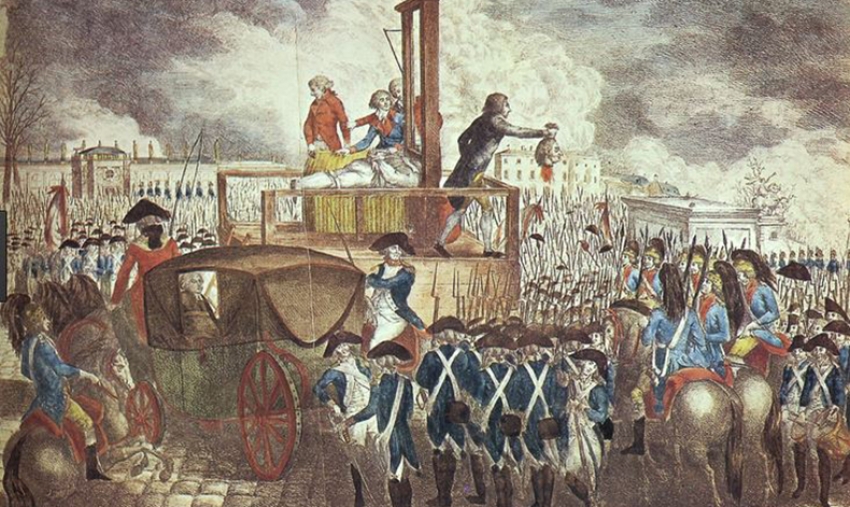

Es sabido que Dickens mostraba una especial sensibilidad social. Menos conocido es que poseía un nervio acentuadamente cristiano que lo llevó a escribir una Vida de Jesús para sus hijos o los cuentos de Navidad que incluso provocaron la admiración de Marx y Engels. De la suma de estos aspectos, surgió una visión lúcida e imparcial de su tiempo. Es lo que se puede contemplar en Historia de dos ciudades. Dickens logró en sus páginas, centradas en París y Londres, mostrar que el cerrilismo de las castas privilegiadas acabó desencadenando una revolución evitable; que hubo no poco de justicia en la explosión social y que, al mismo tiempo, la revolución desató una violencia vengativa, negra y cruel. Leí Historia de dos ciudades cuando tenía diez u once años. Me impresionó el despotismo de Luis XVI y los procesos arbitrarios cuya finalidad era aniquilar a los disidentes; me subyugó la manera en que los sans-culottes se apoderaban de las calles y creaban una situación de brutal crueldad, pero lo que más me abrumó es que, incluso en medio de esos tiempos, el amor, la lealtad, la nobleza o la amistad persisten. No sólo eso. Incluso se enfrentan con las situaciones más angustiosas. No voy a desvelar el final de la novela que, como habitualmente sucede en Dickens, resulta absolutamente magistral. Sí puedo adelantar que en las últimas páginas, el genial escritor inglés logró aunar todos los aspectos esenciales de su obra. Por un lado, describió la realidad del género humano y, por otro, señaló que incluso frente a sus peores manifestaciones cabe una respuesta noble, tan noble que constituye un eco ético del sacrificio de Jesús en el Calvario.

Viernes, 15 de Noviembre de 2024

“Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos…”. Con esas palabras iniciales, comenzaba Charles Dickens una lúcida descripción del período de la Revolución francesa y su impacto no sólo en Francia sino también en su tierra natal.