En España, la Inquisición tenía su Índice de libros prohibidos propio – uno apareció en 1747 y otro en 1790 – y la simple posesión de alguna de las obras contenidas en el mismo constituía un pecado punible con la excomunión. De hecho, los confesores estaban sometidos a la obligación de preguntar sobre la posesión o el conocimiento de la posesión de tan peligroso material a los que se acercaban al sacramento de la penitencia, especialmente en Cuaresma, quedando claro que la absolución del pecado quedaba reservada al Santo Oficio. Ni que decir tiene que, como en los siglos anteriores, semejante práctica era caldo de cultivo idóneo para la práctica de la delación no sólo por temor al poder inquisitorial sino a la condenación eterna en las terribles llamas del infierno.

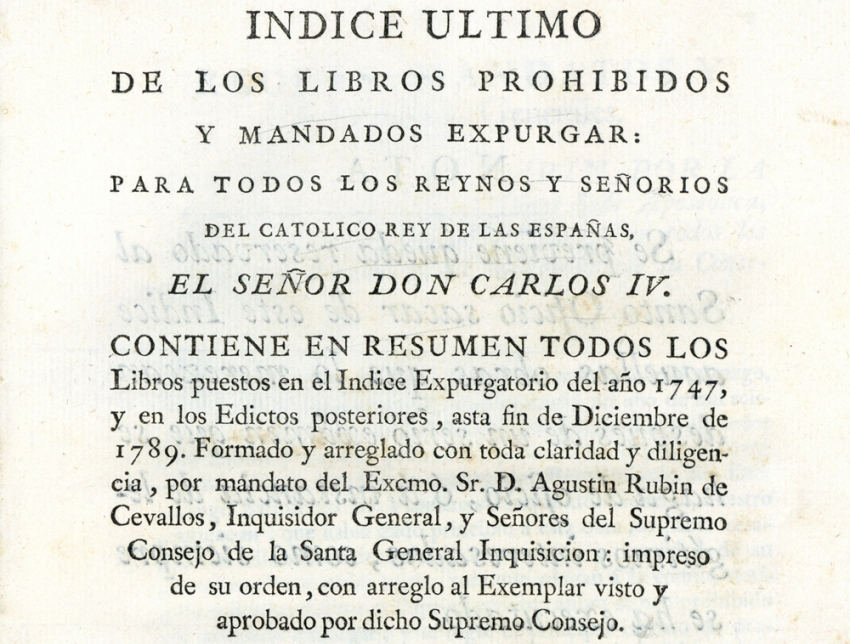

La edición del Índice de la Inquisición española de 1790 constituye todo un referente para comprender que en España la libertad no sólo de pensamiento sino de investigación científica era punto menos que utópica. El citado índice contaba con 305 páginas, en folio, con columnas dobles y caracteres de imprenta de tamaño muy reducido. Prohibidos no estaban sólo Wycliff, Lutero, Calvino, Erasmo o Voltaire, todos ellos autores que, en mayor o menor medida, se habían expresado en contra de creencias y prácticas la iglesia católica en términos teológicos o filosóficos - sino también, en un grado u otro, Dante, Petrarca, Maquiavelo, Boccaccio e incluso Cervantes. Algunas de las prohibiciones resultan especialmente llamativas. El Robinson Crusoe –lectura infantil en la actualidad– fue incluido en el Índice en 1756. Al parecer, que un protestante lograra sobrevivir en una isla casi treinta años y además pretendiera enseñar el Evangelio a un caníbal resultaba insoportable para los inquisidores y debía mantenerse lo más lejos posible de las mentes hispanas. El espíritu de las leyes de Montesquieu también fue prohibido en ese año. Tycho Brahe y Johannes Kepler - ¡dos astrónomos! – igualmente estaban prohibidos y lo mismo sucedía con autores que tan sólo pretendían desarrollar una visión jurídica que no encajaba en el absolutismo regio que tanto complacía a la Santa Sede –Hugo Grocio, J. J. Burlamaqui, Samuel Pufendorf– o que eran contrarios a la tortura que practicaba la Inquisición como era el caso de Cesare Beccaria. Por supuesto, a todos ellos había que añadir los filósofos franceses como Rousseau y no pocos clásicos españoles que habían escrito páginas poco edificantes o en las que se deslizaban críticas relacionadas con la iglesia católica.

Por supuesto, los ilustrados despreciaban en términos generales a la Inquisición, pero una cosa era la opinión manifestada ante amigos y en círculos íntimos y otra la vida cotidiana. A fin de cuentas, no se les ocultaba que, como ha señalado Herr, la inquisición “desafiaba el espíritu de la época e imponía castigo ejemplar a alguna víctima cuidadosamente seleccionada para amedrentar a sus semejantes”[2]. En otras palabras, practicaba una táctica de terror que siempre ha caracterizado a los regímenes totalitarios. Esa acción represiva del clero no se limitaba a la literatura y la ciencia, sino que servía para quitar de en medio a cualquiera so pretexto de heterodoxia. Carlos III podía haber expulsado a los jesuitas e intentado reformar el Santo Oficio, pero semejantes medidas no amedrentaron a una institución que venía valiéndose del pánico, de la infamia, de la tortura y de la muerte desde hacía siglos. La Inquisición especuló con la posibilidad de procesar a Floridablanca, Campomanes y Aranda – puede entenderse, pues, la resistencia de éstos a enfrentarse con el Santo Oficio – y, finalmente, convirtió en cause célébre el procesamiento de otro ilustrado: Pablo de Olavide.

Pablo de Olavide había nacido en Perú y, posteriormente, vivido en Francia. Tras pasar varios meses en París, donde conoció a Voltaire, regresó a España afincándose en Madrid donde disfrutaba de una copiosa biblioteca. Algún tiempo después fue destinado a Sevilla como asistente de la provincia y superintendente de las colonias agrícolas de Sierra Morena. Allí fue acumulando las razones para ser aborrecido por el clero. Organizó una tertulia, redactó un plan de estudios para la universidad y manifestó su oposición al sistema de explotación de la tierra disfrutado por la iglesia católica. Hablar con un mínimo de libertad, pretender reformar la enseñanza y oponerse al privilegio de manos muertas era mucho más de lo que podía tolerar la iglesia católica. En 1768, se formuló contra él la acusación de no respetar debidamente la misa y de poseer libros prohibidos y cuadros obscenos. El Consejo de la Inquisición, astutamente, ordenó a los inquisidores de Sevilla que lo vigilaran y que investigaran a las personas que frecuentaban su tertulia. Era obvio que se estaba tejiendo una trama lo suficientemente tupida como para que no pudiera ser rota por la elevada posición de Olavide. El momento idóneo llegó al año de que Aranda hubiera dejado de ser presidente del Consejo de Castilla y hubiera marchado a Francia. A esas alturas, Olavide estaba solo y el material reunido en su contra era cuantioso. El pretexto lo proporcionó un capuchino alemán que no veía bien que, en las colonias de Sierra Morena, sus ovejas germánicas se mezclaran, como pretendía Olavide, con las españolas. Debía pensar el clérigo que el catolicismo no necesariamente implicaba creer en la igualdad de razas y denunció a Olavide. Así comenzó en España uno de los juicios inquisitoriales más famosos del siglo XVIII.

En noviembre de 1776, Olavide fue encarcelado por la inquisición[3]. Durante dos años se le mantuvo incomunicado y ni siquiera su esposa pudo hablar con él lo que constituye un rotundo mentís a las tesis de aquellos que sostienen que la Inquisición era benigna en sus actuaciones. El 24 de noviembre de 1778, en una vista a puerta cerrada, Olavide fue juzgado y condenado. Como la intención de la Inquisición era lanzar un aviso a navegantes, se permitió la presencia de una cuarentena de personalidades incluidos varios prelados. Vestido con el atavío infamante del hereje, Olavide fue declarado hereje formal ya que había elogiado libros de Voltaire y Rousseau y había mostrado su desacato a algunas prácticas católicas.

No puede sorprender que, al escuchar el veredicto, Olavide se desmayara. Por supuesto, abjuró de sus errores reales o supuestos y aceptó reconciliarse con la iglesia que lo condenaba. La sentencia equivalía a su muerte civil. Se le confiscaron todos sus bienes; se le desterró de Madrid, Sevilla, las colonias de Sierra Morena y Lima – es decir, de todos los lugares donde podía pensar en ganarse la vida – y se le confinó a un monasterio por ocho años donde se procedería a reeducarle con clases diarias.

La ceremonia represiva tuvo un éxito inmediato porque, al día siguiente, uno de los que la había presenciado confesó leer libros ilustrados y acusó a importantes funcionarios regios de hacer lo mismo. El mensaje había sido captado a la perfección. Por lo que se refiere a Olavide, en 1780, dado su pésimo estado de salud, pidió permiso para tomar las aguas en Cataluña. Al concedérsele, aprovechó para escapar a Francia y de allí – al solicitar Carlos III la extradición – a la protestante Ginebra. Olavide, quizá sin saberlo, repetía el destino de otros disidentes españoles, éstos del siglo XVI. Para huir de la Inquisición y salvar la vida, la única salida era dirigirse a una ciudad imbuida de los principios de la Reforma.

Aunque el castigo de Olavide fue ejemplarizante, no resultó, lamentablemente, excepcional. Bernardo y Tomás Iriarte también fueron objeto del ataque de la Inquisición –los dos pensaban con bastante sensatez que el Santo Oficio era el culpable de la ignorancia de la nación española– y lo mismo puede decirse del matemático Benito Bails - quien tanto tiempo dedicaba a las ciencias exactas sólo podía ser ateo - Macanaz y tantos otros.

CONTINUARÁ

[1] Resolución a consejo de 27 de julio de 1752.

[2] R. Herr, Oc, p. 172.

[3] Sobre el proceso, véase: Desfourneaux, Oc, pp. 341-64.