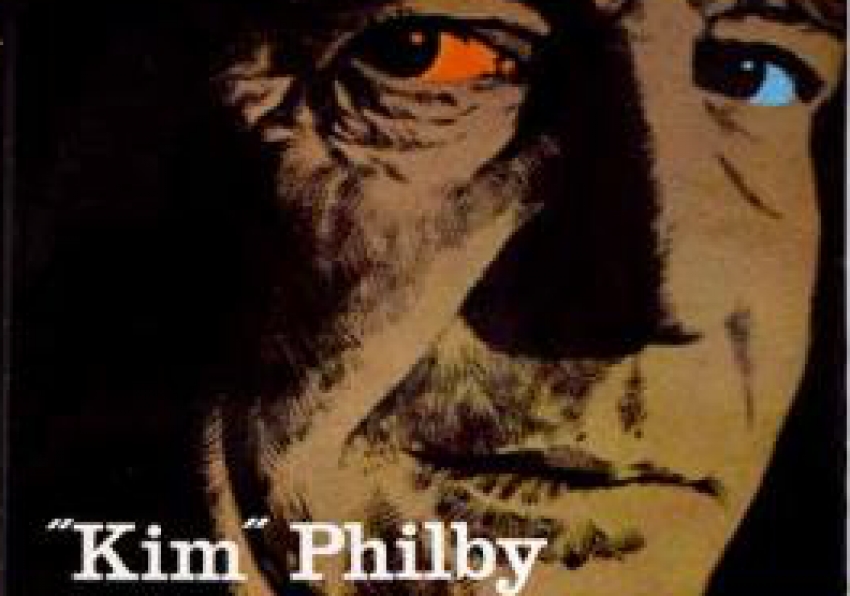

Aunque inglés y perteneciente a las élites de la nación – estudió en Cambridge – espió, sin embargo, en favor de la Unión Soviética. El libro en cuestión se titulaba Mi guerra silenciosa y su autor era Harold Philby conocido popularmente por el mote de Kim extraído de la novela más popular de Rudyard Kipling. Hechizado, leí como Kim Philby había llegado a la conclusión en los años treinta de que el fascismo sólo podía ser combatido desde el comunismo y cómo había pasado a servir a los soviéticos en tareas tan peculiares como la de viajar a España utilizando como cobertura la redacción de cálidas crónicas en favor de Franco. Poco a poco, Philby fue subiendo peldaños en el aparato de seguridad británico hasta el punto de convertirse en su número dos. Todo, por supuesto, sin dejar de enviar la información más importante a sus jefes en Moscú. Sólo cuando Burgess y McLean, dos de sus amigos de Cambridge, también al servicio de la KGB, se vieron obligados a escapar del Reino Unido, la situación de Kim se volvió difícil. No lo descubrieron. De hecho, lo apartaron de su puesto, pero siguió en la inteligencia británica ya ubicado en Oriente Medio. Al final, empero, se vio obligado a pasar al otro lado del muro. Cuando escribió Mi guerra silenciosa seguía expresando una fe inquebrantable en el comunismo soviético. Sin embargo, las cosas no le fueron tan bien. Incluso, viviendo en un Moscú donde el KGB no terminaba de fiarse de él, estuvo a punto de suicidarse en medio de una depresión alcoholizada. Le salvó una rusa llamada Rufa. Quizá, al final, su guerra la libró contra si mismo en una nación que no era la suya y cuya lengua no entendía.

Domingo, 24 de Noviembre de 2024

Cuando era niño sentía una enorme fascinación por las historias de espías. Fue entonces – no tendría más de diez años – cuando leí las memorias más que sugestivas de uno de aquellos personajes especiales.